大正14年に稲葉由太郎は河内長野で白樺による平楊枝の機械生産を始めたが、三重県では卯木の丸楊 枝の製造を続けた。 昭和2年、四日市市制30年記念の内国勧業博覧会に製品を出展し、丸楊枝で一等賞を 受賞している。機械化による量産が認められた。この時代に商標がキングであるのは、アメリカから製造機を輸入して作った平楊枝が世界基準のようじであり、日本だけでなく、いずれ海外へも売れるだろうと考えてのことであり、その先見性に驚かされる。初代が命名した広栄社の社名もこの考えに由来する。

翌昭和3年、御大典記念優良品審査大会において、機械製の平楊枝を出展して名誉大賞金牌を受賞している。海外から機械を買って初めて機械製の楊枝を作ったことが評価されている。所在地は大阪府に変わっている。

平ようじ

昭和2年の大阪府農事統計要覧によると主要副業品(黒文字楊枝)の生産数量275,714把、従業戸数は850戸、価格100、000円である。 同じ年に東洋妻楊枝はより安い原料と人手を求め熊本県球磨郡湯の前に丸楊枝の工場を作り、三重県の工場の生産を移し、河内長野へ送り始める。機械化による平楊枝が折れ易いので、丸い楊枝に馴染んでいた人々には、平楊枝は粗末に見えたのである。平楊枝はすぐに売れそうにもないので、従来品の豆木の楊枝をより安価に作ろうと考えたのである。

(稲葉由太郎の当時の名刺参照)

文化工場とあるのは平楊枝のことで当時は舶来品には文化を付け文化楊枝とも言っていたのである。現在もこの呼び名は業界で残っている。(文化包丁、文化刺繍などと同様) 一方、神戸でマッチの機械から独自に平楊枝の研究がされていた。大谷亀吉氏である。 後に彼により白樺の日本製の機械生産による産地が神戸に出来たのである。 現在の大谷妻楊枝(株)の社長大谷昌平氏の父である。アメリカの輸入機械で苦労していた稲葉由太郎は大谷氏の熱心な技術的支援を受ける。以来、兄弟会社としての関係が今も続いている。 そこで折角導入した機械を活用し日本市場に会う商品を作るため白樺で黒文字に似せた角楊枝を作り、その角をとって卯木に似せた丸楊枝を作ったのである。広栄社の初代の工場長村上氏(三代目の工場長椎葉義光氏に引き継がれる)製作の角をとる機械が残っている。ベルト保持輪(プーリー)・輸送輪・軸受け等全て木製で金属製といえば、微かにシャフト、自転車のギア-とチェ-ンが使われており、所謂からくりの様相である。ポッパ-に入れられた角楊枝が一本ずつ送られ、自転車のチュ-ブのコンベアで運ばれ、楊枝の太さ分だけ開けられたロ-ラ-の中で圧縮され丸みを帯びて出てくる仕掛けである。(昭和2年~10年使用)

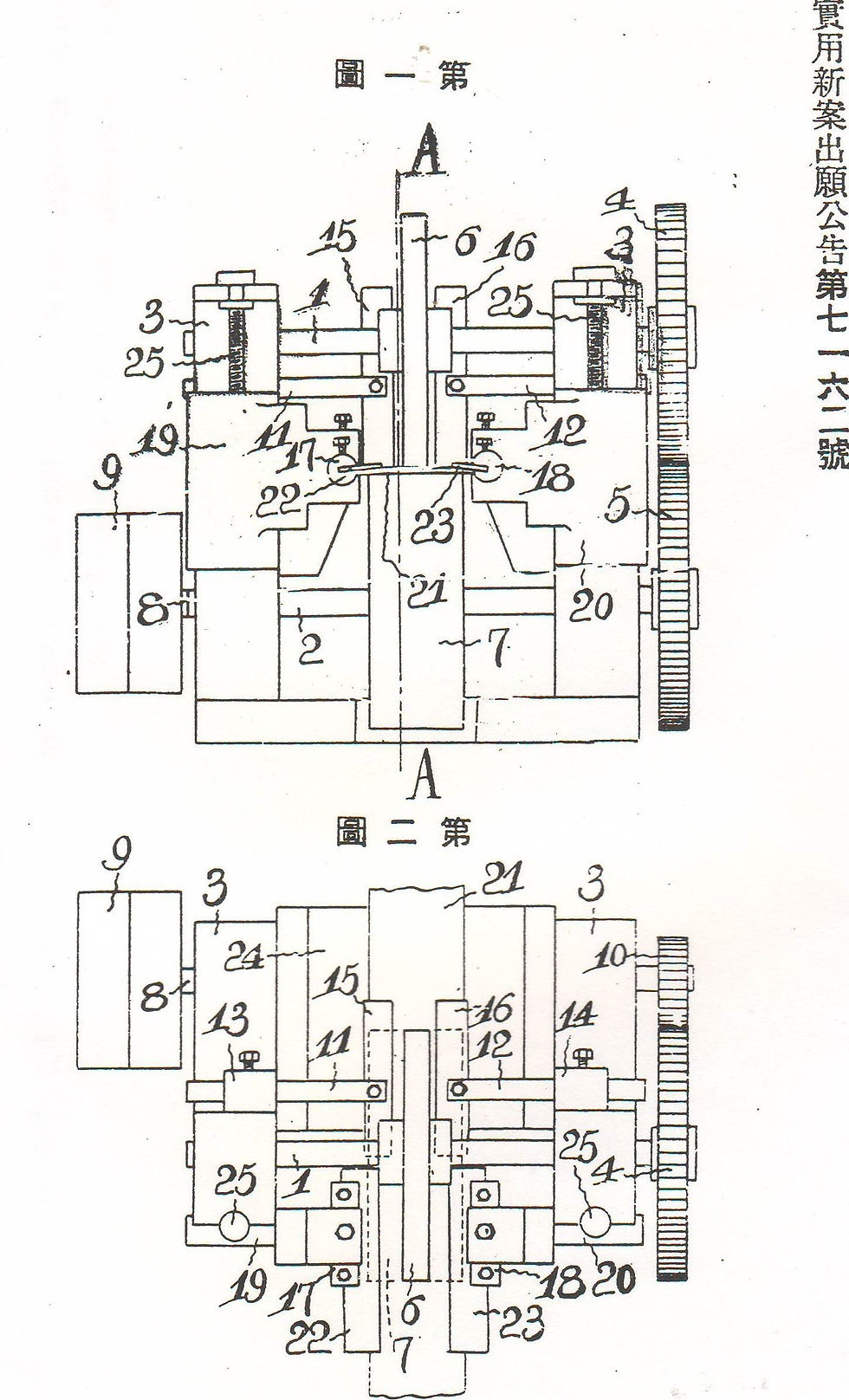

この角ようじが本格的な丸軸の楊枝が出来るまでの過渡期の楊枝である。 輸送輪に一本ずつ乗せるためにホッパーに整列を促す器材をつける工夫をした。又折角、輸送輪に乗った四角い木軸が輸送輪の勾配が緩いので重なるのを防ぐために重なった楊枝だけを元に戻すように歯車を取り付けるなどの細かな工夫が随所にみられる。 正に汗と執念の結晶である。 この機械の実用新案登録証(昭和3年10月19日)である。(図面もあり、写真参照)

大正14年白樺の原木の入荷

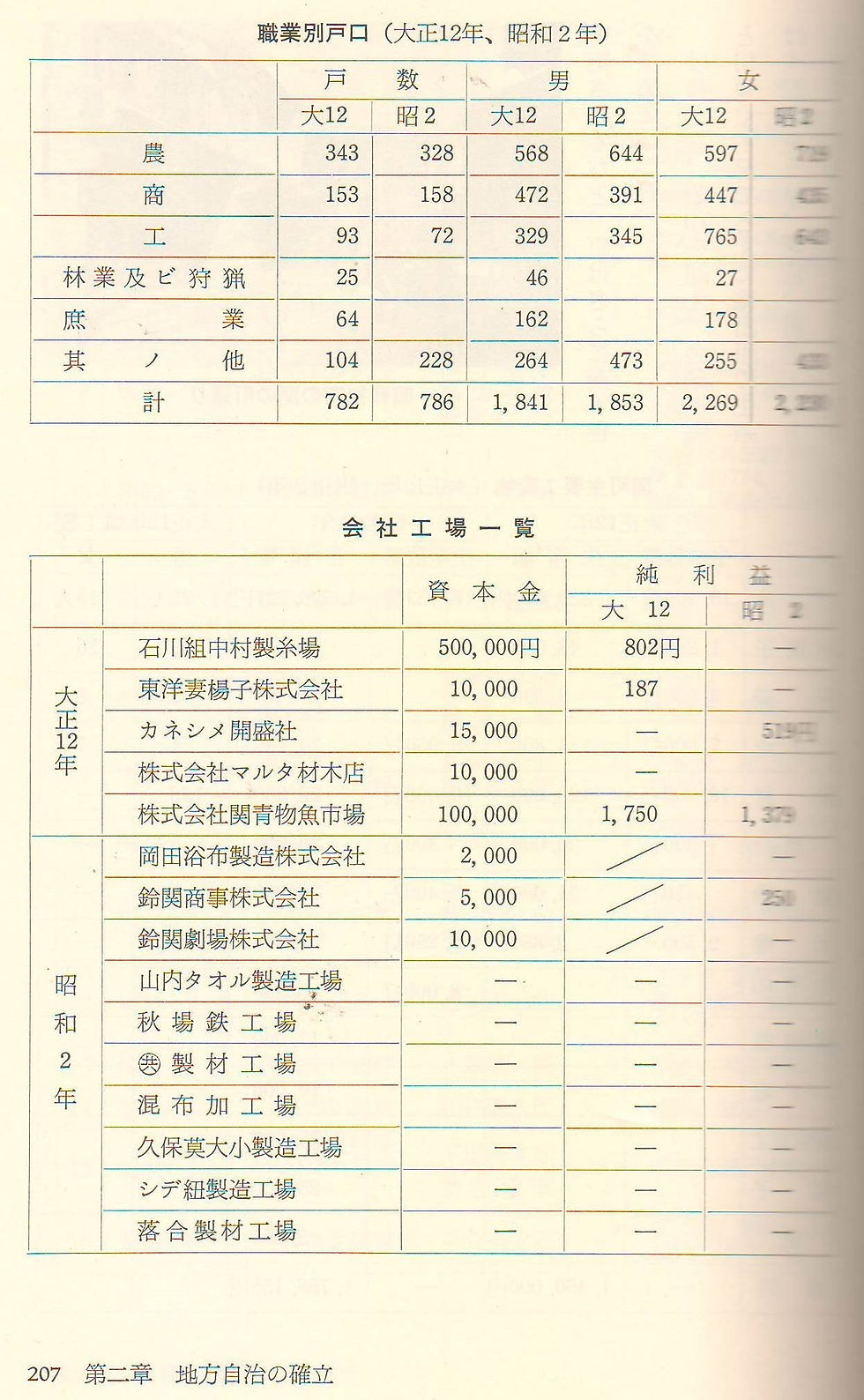

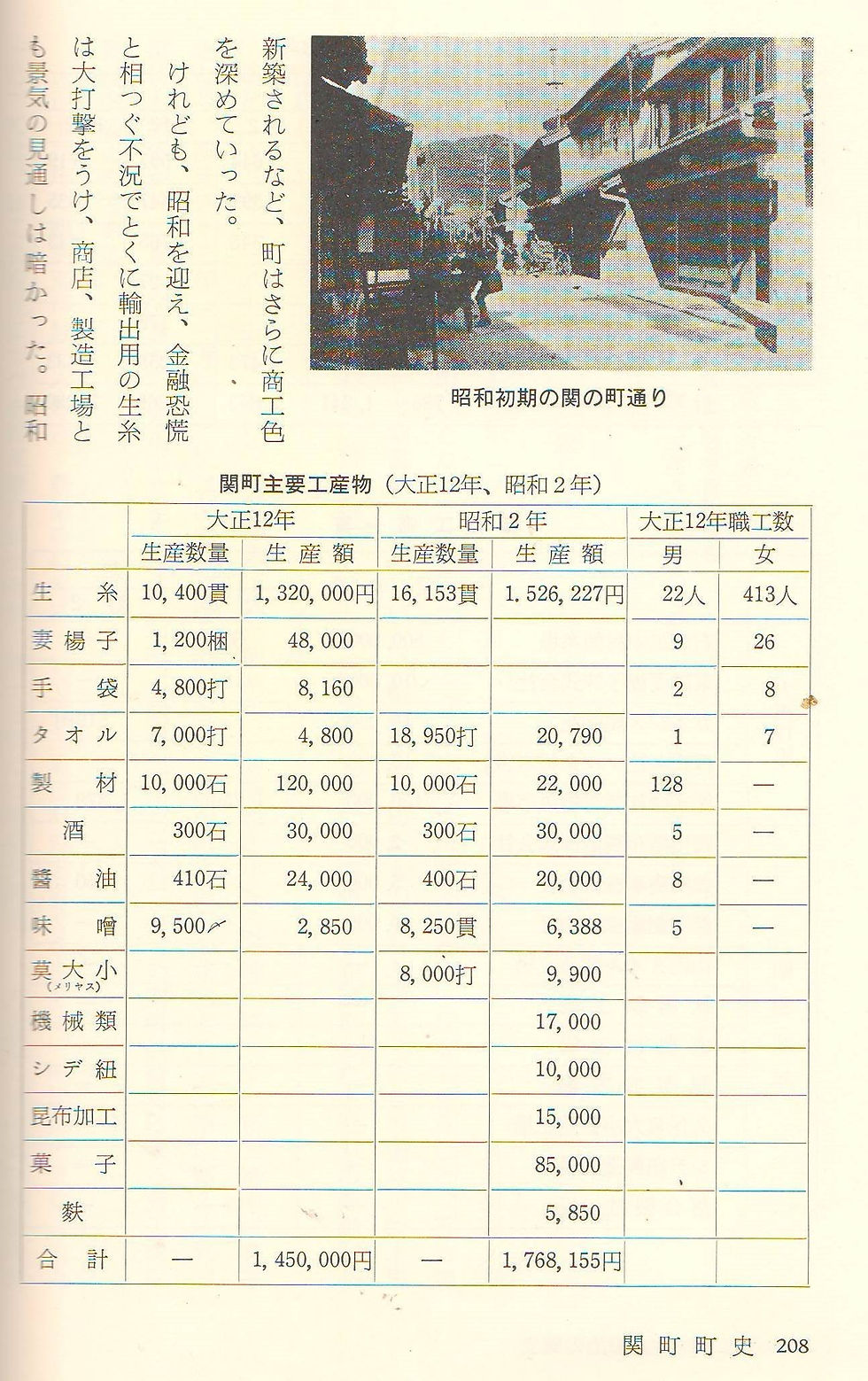

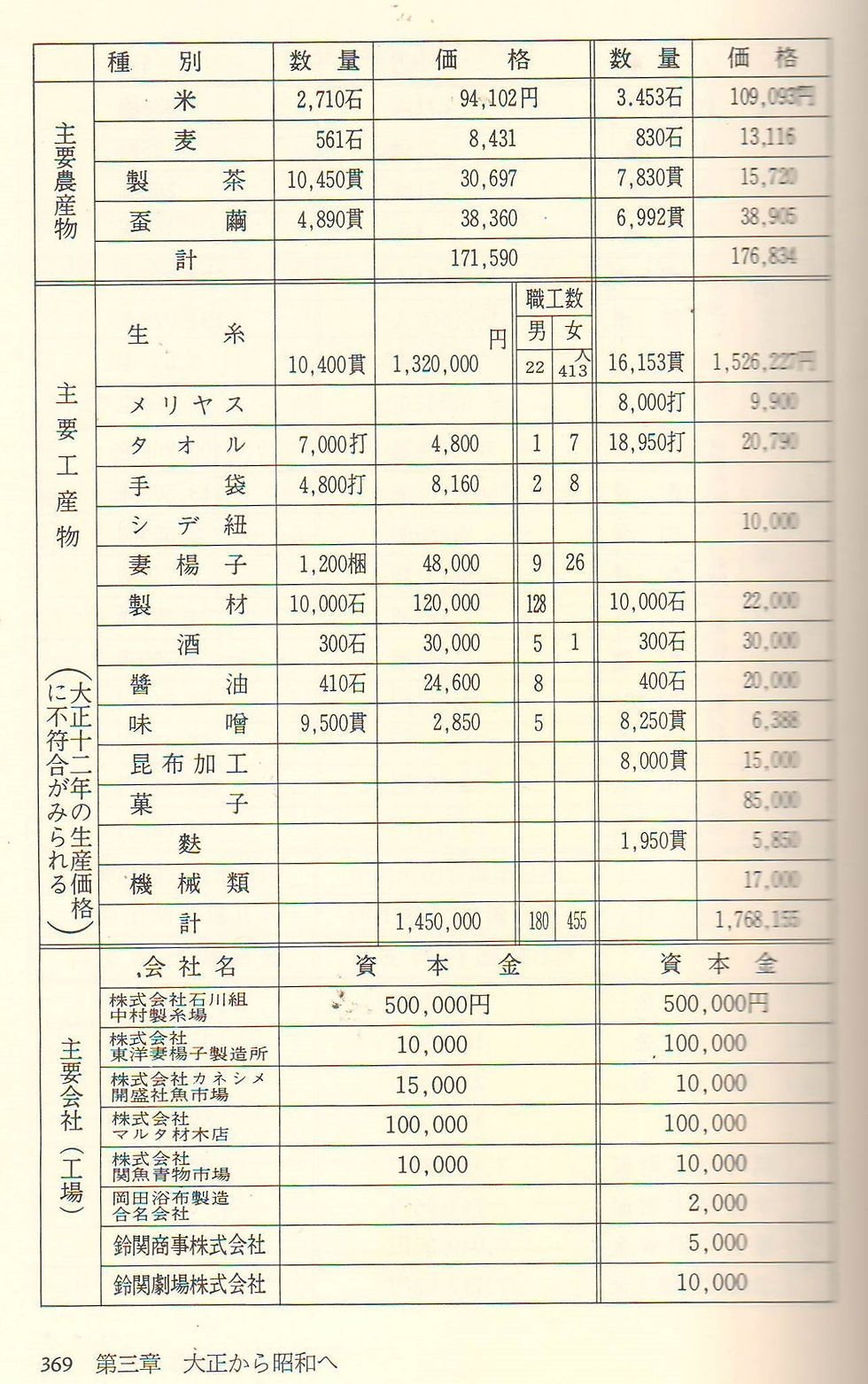

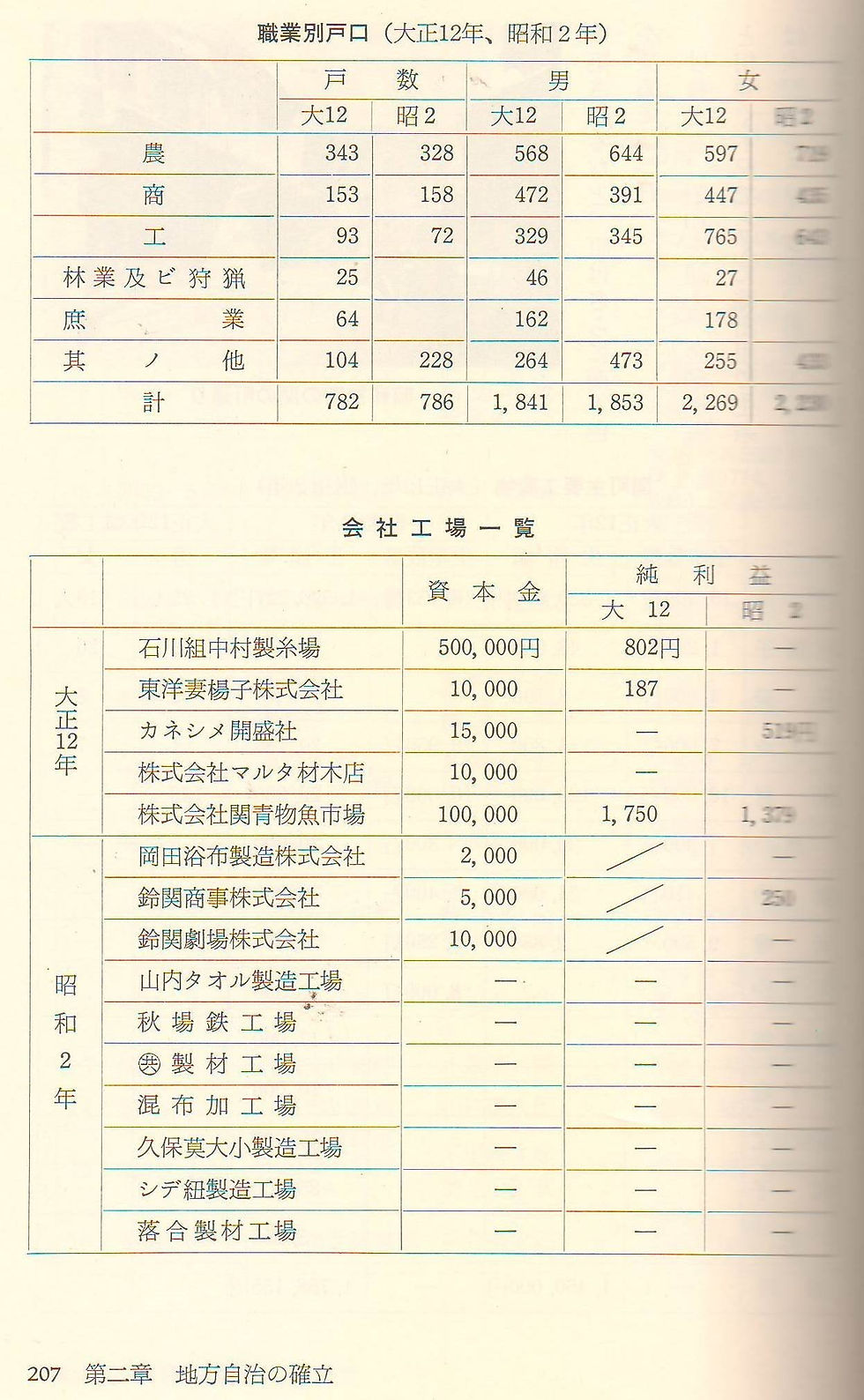

鈴鹿の関町史にも東洋妻楊枝が掲載されている。

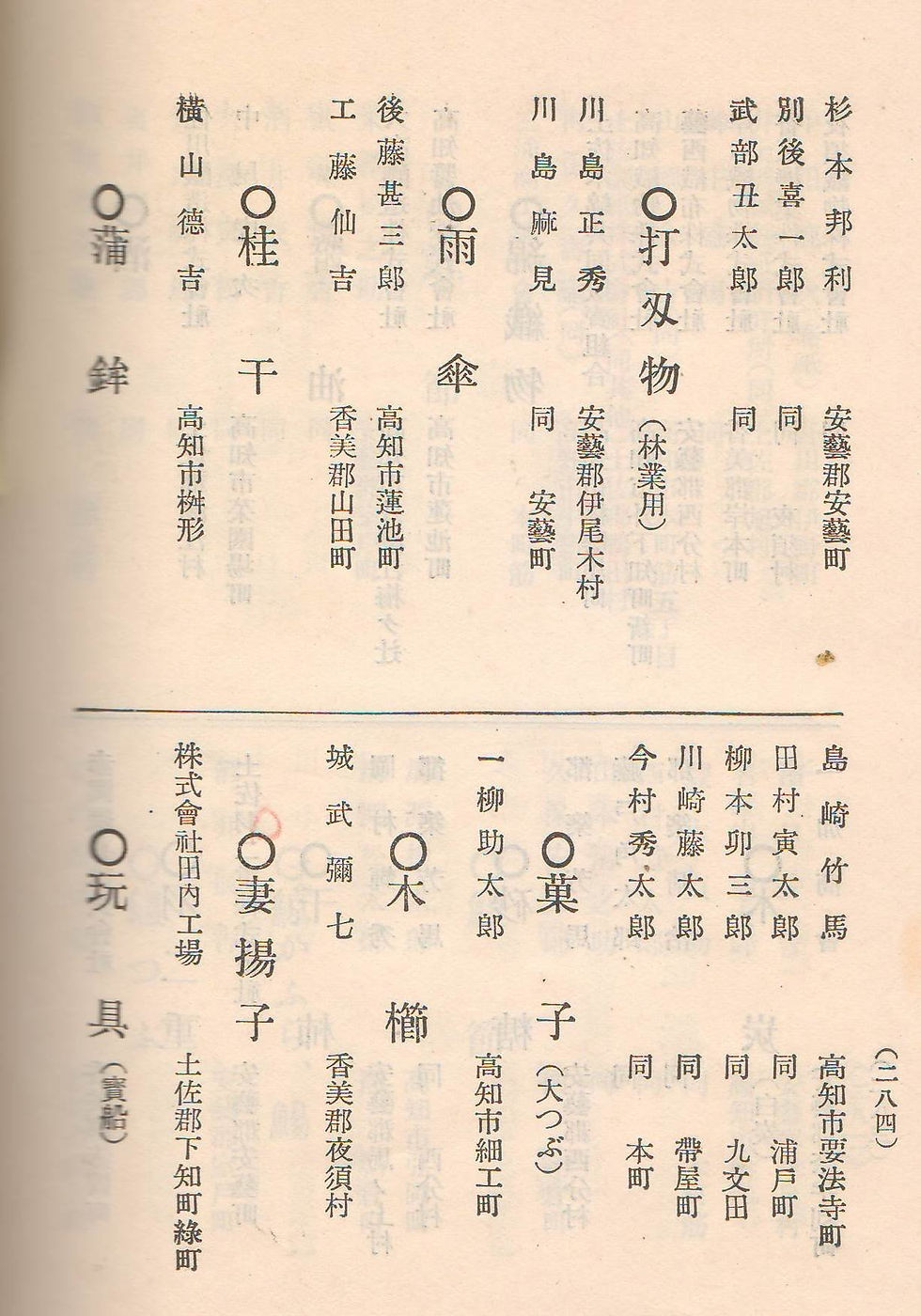

大正13年刊行の全国特産品製造家便覧にも掲載されている。

千葉県

大阪府

奈良県

三重県 (関勢社は稲葉由太郎が創業時の社名)

高知

昭和初期に初めての機械製つまようじの生産を始めたが作ることも大変だが出来た製品の

販売も全く新しい製品なのですぐに売れそうにもない。こういう暗中模索の状態が長く続くと資金的に大変だと考えた。そこで従来の豆木で丸ようじをより安く生産するために九州・熊本の湯前で製造機を貸して作ってもらうことを思いつき実行に移した。

仕事の少ない地方なので材料も人件費も安く、三重の機械を活用して苦境をしのいだのである。

幼稚ながら技術革新を進めていたので生産性についてはどこにも負けない自負があったのでこの決断がついたものと思われる。

これまで順調に丸ようじを生産しながら全国の産地を訪ね歩いてその生産状況と原材料を調べていたことが役立った。